2011年10月21日

次はあるのか!? 4クラ飲み

今朝はスッキリ3:30起床。どうやら理科ponよりは遅かったらしい。

今日提出予定のカエル解剖レポートのテーマ選びをもう一度眺めて、手元にある資料が使えないか考えてみる。だが皮膚や筋肉についてはうまくテーマに組み込めそうもないので予定通り「眼の構造と生活環境」についてまとめることに決める。カエルの眼の構造についてよく分かる画像があればいいのだが、今まで見つけられずにいた。だが海外のサイトを調べると簡単に見つかってしまい窮地を脱することができた。眼房が発達していて水晶体が随分大きいから、きっと水中で動くエサが近づいたら見落とすことが無いのであろう。文量がレポート用紙一枚というありがたい指定があるので「手書きで」片付ける。

レポートがひと段落ついたら1限に控えるPEテストの対策をしながら干し柿対策。土日は今週も天気が良くないようで、月曜日の写真にあるようなままでは確実にカビてしまう。今回は失敗させたくはないので、部屋に干場を作って、しかもエアコンを起動させて除湿対策も万全にしようというわけだ。おそらく今夜は帰りが遅くなるので今のうちに準備しておきたい。

1限:PE

テストは授業中にやった小テストの問題が出てきたり、it やthatが何を指すのか尋ねてくるような形式のもので、構造が分かれば文の内容を理解しなくても解けてしまう。その上電子辞書も過去の小テストも書き込みまくったテキストも使い放題なのでそんなに苦戦することなく解ける。早く解放されたい一心で見直しもしないで提出してしまったが、単位取得が危ぶまれるほど出来が悪いとも思えない。

2~3限

まずは宿舎継続入居の申し込みを手に入れる。今いる一の矢ほど隔絶感のある住居は大学周辺に無いと思われるので引き続きここにいたいのであるが、今年は人数制限が厳しい上に男性は8名しか募集されていない。選ばれる気がまったくしないのだが、かといって申し込まないのは勿体ない。

宿舎以外の選択肢を考えるとどうしても小田や佐あたりがいいなと思ってしまうが、多分アパートはないだろうなあ…佐は遠すぎるか…

そして微積分レポートをPCに頼りながら進め、とりあえず3/8を終える。今回は最悪ベクトルの成分計算に持ち込めば自力でも全部解けそうだが、それはあまりに面倒。

図書館に行こうと思っていたが部屋でのんびりしすぎしまう。

4~6限:基礎生物学実験

動物の受精と発生。イトマキヒトデの発生を見る。似たような実験としてウニの発生実験を高1の春休みに勝山でやっているが、その時のように簡単には卵を取り出せない。ウニは口からアセチルコリンを注射してシェイクしておけばダラダラと放出していた記憶があるが、ヒトデはTAの方に卵巣ごと摘出してもらって誘導剤?に40分位浸すのである。成熟する前の卵を見られるのが当時との違いの一つである。しっかり核も核小体も見える。

成熟させた卵のもとに精子懸濁液を合わせて受精を行う。カバーガラスにほんの少しだけ懸濁液を載せ、それを卵で満たされたスライドガラス上のプールに被せるのだが、顕微鏡下で見る限り精子たちは非常にたくさんおりながら職務怠慢である。というよりかは活発なものがよく見えないだけかもしれない。

こういった精子過剰の状態では一つの卵に多数の精子が受精する「多精」が起こって受精卵はダメになってしまう。

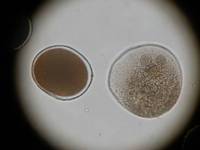

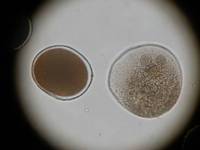

多精だけが必ずしも原因ではないだろうが、上の写真のように正常とは別の道を進み始めた受精卵がちらほらと表れ始める。2枚目の右の写真は一瞬桑実胚期を迎えてしまったようにも思えたが、果たして胚の異常発生の具体例として卵割の省略は起こり得るのだろうか?

受精卵はしばらく放置しておき、準備されていた原腸胚をもらって観察。残念ながら写真では原口の陥没具合が見て取れない。

そしてビピンナリア幼生。ウニで言えばプルテウス幼生にあたる段階のものだ。

こういった形のガラスのオブジェがあったら買ってしまうかも(´Д`)

幼生たちの観察をしつつ受精卵の発生進行具合をチェック。極体が放出される様子を観察できたのはラッキーだったがいい写真が撮れない。今日は三脚を持ち込んたのだが、一般的なコンデジを使っての顕微鏡写真は非常に苦戦を強いられる。

手元にある受精卵たちは2細胞期以降まともな発生段階に進もうとしないのだが、その代わり「3細胞期」なる不思議な分裂ステージを歩み始めた彼らの様子をとらえることができた。

個人的な感想としては、4細胞期はウニの方がかっこいいと思う。

放課後:4クラ飲み

実験も終盤になってくるとそわそわしてしまうが、どうやら610は参加者リスト入りしていたようで一安心。

一緒に実験を行っている3クラでは延長して発生を観察しているメンバーがいたのと対照的に4クラサイドの机がきれいさっぱり片付いていたのが印象的であった。こんな光景は最初で最後かもしれないゾ。

招集時間まで余裕があったので帰宅して干し柿を室内退避させ、レインコートを携えて出発。すでに雨がパラつきはじめていたが、何で今週末も雨なんだ…

大学生になって初めて飲み会らしい飲み会に参加したが、例によって610は酒を一切頼まないどころか、飲み物自体を最初の1回しか注文せずに過ごしてしまった。さすがにこれには自分でもびっくりしているのだが、何にせよ「飲む」気がまったく起こらない。確かに飲み物全般に対する関心は極限レベルまで低下しているのが常で、普段の食事中もコップを用意することもないし、眠気覚ましの紅茶を除くと水しか飲んでいないが、こんなにあからさまに飲まなかったのは初めてではないだろうか。そんな610の前方では、高知県代表C氏と剣道同好会代表J氏の2名が人間業とは思えない速度でコップを空にしていく。彼らをはじめ、610以外の人たちは次々に飲み物をオーダーしていく。これが飲み放題のあるべき光景であると思うのだが、馴染めない。

普段通り、自分から話をすることもなく静かに佇んでいるのだからいったい何のために自分がここにいるのかと思われているかもしれない。実際本当に誰とも話さなかったらつまらないだろうが、とはいっても盛り上がってるグループの中にまで入って話す気は起こらない。というのも、コミュニケーション力が貧弱な610がその輪の中で話すということは、おしゃべりのうまい多くの人たちの口をつぐめつつ機械に任せておけばいいような応答を質の悪いデジタル音声に変換することと同義であり、たいてい会話が途切れ、私の発話履歴はあっという間に更新され、いつしか私の存在とともに葬られていく。

これは何も飲み会の席にとどまらず恒常的に起こっていることでもあるが、いつの間にか610は集団内でしゃべらなくてもその場を楽しめるように適応したのであろう。だから時間とともに周りの雰囲気が変わっていく様を眺めているのはけっこう面白いと感じることができるのだ。そこには酒の介入の必要性を感じない。610のウーロン茶入りジョッキにおしぼりの入っていたビニールを結びつけにきたKさんは相当な変貌を遂げていたのだが、記憶に残っているだろうか?

今日分かったことは、居酒屋のフードメニューの時間配分のいい加減さと、4クラと言えども(?)飲み会が成立するということ。あまり高頻度で行われると金銭的に負担大だがその可能性は低いが、機会があればなるべく参加できればいいな…

そのあと、610は3人の有志とともにカラオケ会場へ向かい、覚醒するのであった…

今日提出予定のカエル解剖レポートのテーマ選びをもう一度眺めて、手元にある資料が使えないか考えてみる。だが皮膚や筋肉についてはうまくテーマに組み込めそうもないので予定通り「眼の構造と生活環境」についてまとめることに決める。カエルの眼の構造についてよく分かる画像があればいいのだが、今まで見つけられずにいた。だが海外のサイトを調べると簡単に見つかってしまい窮地を脱することができた。眼房が発達していて水晶体が随分大きいから、きっと水中で動くエサが近づいたら見落とすことが無いのであろう。文量がレポート用紙一枚というありがたい指定があるので「手書きで」片付ける。

レポートがひと段落ついたら1限に控えるPEテストの対策をしながら干し柿対策。土日は今週も天気が良くないようで、月曜日の写真にあるようなままでは確実にカビてしまう。今回は失敗させたくはないので、部屋に干場を作って、しかもエアコンを起動させて除湿対策も万全にしようというわけだ。おそらく今夜は帰りが遅くなるので今のうちに準備しておきたい。

1限:PE

テストは授業中にやった小テストの問題が出てきたり、it やthatが何を指すのか尋ねてくるような形式のもので、構造が分かれば文の内容を理解しなくても解けてしまう。その上電子辞書も過去の小テストも書き込みまくったテキストも使い放題なのでそんなに苦戦することなく解ける。早く解放されたい一心で見直しもしないで提出してしまったが、単位取得が危ぶまれるほど出来が悪いとも思えない。

2~3限

まずは宿舎継続入居の申し込みを手に入れる。今いる一の矢ほど隔絶感のある住居は大学周辺に無いと思われるので引き続きここにいたいのであるが、今年は人数制限が厳しい上に男性は8名しか募集されていない。選ばれる気がまったくしないのだが、かといって申し込まないのは勿体ない。

宿舎以外の選択肢を考えるとどうしても小田や佐あたりがいいなと思ってしまうが、多分アパートはないだろうなあ…佐は遠すぎるか…

そして微積分レポートをPCに頼りながら進め、とりあえず3/8を終える。今回は最悪ベクトルの成分計算に持ち込めば自力でも全部解けそうだが、それはあまりに面倒。

図書館に行こうと思っていたが部屋でのんびりしすぎしまう。

4~6限:基礎生物学実験

動物の受精と発生。イトマキヒトデの発生を見る。似たような実験としてウニの発生実験を高1の春休みに勝山でやっているが、その時のように簡単には卵を取り出せない。ウニは口からアセチルコリンを注射してシェイクしておけばダラダラと放出していた記憶があるが、ヒトデはTAの方に卵巣ごと摘出してもらって誘導剤?に40分位浸すのである。成熟する前の卵を見られるのが当時との違いの一つである。しっかり核も核小体も見える。

成熟させた卵のもとに精子懸濁液を合わせて受精を行う。カバーガラスにほんの少しだけ懸濁液を載せ、それを卵で満たされたスライドガラス上のプールに被せるのだが、顕微鏡下で見る限り精子たちは非常にたくさんおりながら職務怠慢である。というよりかは活発なものがよく見えないだけかもしれない。

こういった精子過剰の状態では一つの卵に多数の精子が受精する「多精」が起こって受精卵はダメになってしまう。

左が正常発生卵

多精だけが必ずしも原因ではないだろうが、上の写真のように正常とは別の道を進み始めた受精卵がちらほらと表れ始める。2枚目の右の写真は一瞬桑実胚期を迎えてしまったようにも思えたが、果たして胚の異常発生の具体例として卵割の省略は起こり得るのだろうか?

受精卵はしばらく放置しておき、準備されていた原腸胚をもらって観察。残念ながら写真では原口の陥没具合が見て取れない。

そしてビピンナリア幼生。ウニで言えばプルテウス幼生にあたる段階のものだ。

こういった形のガラスのオブジェがあったら買ってしまうかも(´Д`)

幼生たちの観察をしつつ受精卵の発生進行具合をチェック。極体が放出される様子を観察できたのはラッキーだったがいい写真が撮れない。今日は三脚を持ち込んたのだが、一般的なコンデジを使っての顕微鏡写真は非常に苦戦を強いられる。

手元にある受精卵たちは2細胞期以降まともな発生段階に進もうとしないのだが、その代わり「3細胞期」なる不思議な分裂ステージを歩み始めた彼らの様子をとらえることができた。

個人的な感想としては、4細胞期はウニの方がかっこいいと思う。

放課後:4クラ飲み

実験も終盤になってくるとそわそわしてしまうが、どうやら610は参加者リスト入りしていたようで一安心。

一緒に実験を行っている3クラでは延長して発生を観察しているメンバーがいたのと対照的に4クラサイドの机がきれいさっぱり片付いていたのが印象的であった。こんな光景は最初で最後かもしれないゾ。

招集時間まで余裕があったので帰宅して干し柿を室内退避させ、レインコートを携えて出発。すでに雨がパラつきはじめていたが、何で今週末も雨なんだ…

大学生になって初めて飲み会らしい飲み会に参加したが、例によって610は酒を一切頼まないどころか、飲み物自体を最初の1回しか注文せずに過ごしてしまった。さすがにこれには自分でもびっくりしているのだが、何にせよ「飲む」気がまったく起こらない。確かに飲み物全般に対する関心は極限レベルまで低下しているのが常で、普段の食事中もコップを用意することもないし、眠気覚ましの紅茶を除くと水しか飲んでいないが、こんなにあからさまに飲まなかったのは初めてではないだろうか。そんな610の前方では、高知県代表C氏と剣道同好会代表J氏の2名が人間業とは思えない速度でコップを空にしていく。彼らをはじめ、610以外の人たちは次々に飲み物をオーダーしていく。これが飲み放題のあるべき光景であると思うのだが、馴染めない。

普段通り、自分から話をすることもなく静かに佇んでいるのだからいったい何のために自分がここにいるのかと思われているかもしれない。実際本当に誰とも話さなかったらつまらないだろうが、とはいっても盛り上がってるグループの中にまで入って話す気は起こらない。というのも、コミュニケーション力が貧弱な610がその輪の中で話すということは、おしゃべりのうまい多くの人たちの口をつぐめつつ機械に任せておけばいいような応答を質の悪いデジタル音声に変換することと同義であり、たいてい会話が途切れ、私の発話履歴はあっという間に更新され、いつしか私の存在とともに葬られていく。

これは何も飲み会の席にとどまらず恒常的に起こっていることでもあるが、いつの間にか610は集団内でしゃべらなくてもその場を楽しめるように適応したのであろう。だから時間とともに周りの雰囲気が変わっていく様を眺めているのはけっこう面白いと感じることができるのだ。そこには酒の介入の必要性を感じない。610のウーロン茶入りジョッキにおしぼりの入っていたビニールを結びつけにきたKさんは相当な変貌を遂げていたのだが、記憶に残っているだろうか?

今日分かったことは、居酒屋のフードメニューの時間配分のいい加減さと、4クラと言えども(?)飲み会が成立するということ。あまり高頻度で行われると金銭的に負担大だがその可能性は低いが、機会があればなるべく参加できればいいな…

そのあと、610は3人の有志とともにカラオケ会場へ向かい、覚醒するのであった…

喋らなくても平気そうに書いてはいますが、実際はいつものブログの口調で話もしたいし、話せる場・人がいたらいいなとは思います。

独りでいることには慣れているし気楽なので大して問題にはならないのですが、ふと寂しさを感じることはあります。

独りでいることには慣れているし気楽なので大して問題にはならないのですが、ふと寂しさを感じることはあります。

Posted by Impulse610 at 06:10│Comments(0)